心筋梗塞

-

心臓の周囲には冠動脈という血管が通っており、心臓の筋肉(心筋)に酸素や栄養を含んだ血液を送り込む役目を果たしています。 この冠動脈の血管壁にコレステロールがたまり動脈硬化が進行すると血管が狭くなります。すると心筋に送られる血液が不足することにより胸痛や胸の圧迫感を感じます。この状態を「狭心症」といいます。

心臓の周囲には冠動脈という血管が通っており、心臓の筋肉(心筋)に酸素や栄養を含んだ血液を送り込む役目を果たしています。 この冠動脈の血管壁にコレステロールがたまり動脈硬化が進行すると血管が狭くなります。すると心筋に送られる血液が不足することにより胸痛や胸の圧迫感を感じます。この状態を「狭心症」といいます。

また、血管内の脂肪の塊(プラーク)が傷つき破れ、傷ついた部分に血栓がつくことで血管が詰まった状態(血栓)になり、心筋に血液が届かなくなった状態を「心筋梗塞」といいます。

血液が心臓へ届かないことで壊死が始まり、壊死が広がっていくと心臓の収縮・拡張ができなくなるため、危険な状態となり命にかかわります。この場合、少しでも壊死する心筋を少なくするために一刻も早く血流を再度流す必要があり、緊急の治療が必要となります。

ある一定の期間治療が行われなかった場合、壊死した心筋は元に戻ることはありません。

通常「心筋梗塞」とは急性心筋梗塞のことを指し、心臓麻痺・心臓発作とも呼ばれます。

心筋梗塞とは

-

・胸痛 強い胸部の痛みを間歇的または持続的に感じる。虚血状態が解消されない場合は数日間続くこともある。

・顔面蒼白

・冷や汗

・心拍数の異常な低下

・血圧の低下

・脈拍上昇

・意識不明

75歳以上の高齢者、糖尿病を併発している場合、心筋梗塞発症時にその20%程度が痛みを伴わない場合があり、無痛性心筋梗塞と呼ばれます。 自覚症状のないまま心筋梗塞が進行し発見時には重篤な状態となっていることが多いため、高齢者また糖尿病患者の方は積極的に健康診断などで発見することが必要です。 -

心筋梗塞の主な原因は、動脈硬化により発生したプラークが何らかの原因により傷つき、そこに血栓がつくことでおこります。

冠動脈の動脈硬化を進行させる危険因子としては、高コレステロール血症、中性脂肪、喫煙、高血圧、糖尿病、肥満、痛風(高尿酸血症)、運動不足があげられます。また精神的ストレス、睡眠不足、過度の疲労・緊張、暴飲暴食、天候の変化などが引き金となり心筋梗塞を引き起こすといわれますので、それらのストレスを避けることが大切です。 -

心筋梗塞を疑う場合は下記の検査を行い判断し、心臓カテーテルにて検査・治療を行います。

・血液検査

・心エコー検査

・心電図検査

・胸部レントゲン

・心臓カテーテル検査

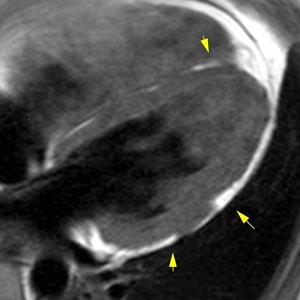

心筋梗塞治療後の経過観察の場合は、冠動脈CT検査でステントの開存を診断したり、心臓MRI検査にて心筋のダメージを診断することもあります。

心筋梗塞の主な症状

心筋梗塞の主な原因

心筋梗塞の検査

循環器内科 主な疾患

●循環器疾患(心臓疾患など)

●呼吸器の主な疾患

●アレルギーの主な疾患

●甲状腺の主な疾患

●リウマチの主な疾患

![AIC八重洲クリニック 循環器内科[東京都中央区日本橋]](/images/logo.png)